LE PLURIPARTISME :

GAGE DE LA DEMOCRATIE.

Je sais, mon titre est un truisme. Si, si, convenons en c’est un truisme. Curieusement, j’aime les truismes. Surtout comme celui là. A qui viendrait l’idée de mettre en doute la valeur de truisme de mon allégation ? Personne. Du moins pas vous, hein !

En y repensant, je me demande…

Oui, à la longue, je finis par avoir des doutes.

Bon, essayons de raisonner à l’envers. Disons : le monopartisme (ce que l’on appelle le

parti unique) gage de la dictature. Là, on est sûr. Bah oui, s’il y a parti unique, il n’y a pas d’opposition possible donc, c’est la dictature. La dictature du parti unique. Puisque le parti

unique conduit à la dictature, pour éviter cette dictature, il faut échapper au parti unique. Comme la proposition : le monopartisme entraîne la dictature semble solide, on en conclu que le

contraire est vrai aussi. Oui, mais ce n’est pas une preuve, ça. Il me semble même que c’est un sophisme. Ce n’est pas parce que les chevaux blancs courent vite que les chevaux non blancs ne

courent pas vite. Les scientifiques utilisent une expression bien utile dans le raisonnement. Ils parlent de condition nécessaire et suffisante. Est-il nécessaire pour échapper à une dictature

d’avoir une situation de pluripartisme ? Cela me semble raisonnable. Et même si cela ne l’est pas, nous allons prendre comme hypothèse de travail que ça l’est. En effet, nous avons deux

partis opposés en présence.

Lorsque les gens sont fatigués des agissements de l’un, ils ont tout loisir de voter pour l’autre. L’alternance est assurée ; on est tranquille. Affirmons-le haut et fort, le pluripartisme est une condition nécessaire pour échapper à une dictature, donc pour accéder à la démocratie. Oui, mais est-ce suffisant ? Imaginons deux partis dans une opposition irréductible. Le programme des uns est : pour nourrir le peuple, il faut cultiver plus de salades et les autres clament : la salade est la nourriture du peuple. Vous avez saisi la nuance, j’espère. On voit bien qu’ils sont antinomiques. Je ne sais pas, je dois faire preuve de mauvais esprit ou être intellectuellement limité, mais moi, je trouve cette situation parfaitement totalitaire et sans issue. Dictatoriale, quoi. Moi, je n’aime pas la salade. Je n’aime pas, mais alors pas du tout que l’on me serve des salades.

Reposons les questions. Le pluripartisme est-il nécessaire à la démocratie ? Nous avons dit que nous répondions oui. Est-ce suffisant ? Nous avons vu que non.

Alors, le pluripartisme est-il gage de la démocratie ? Non.

Ah, bah alors… Et notre truisme ?

C’est embêtant, ça.

Pourtant, tout le monde le sait et tout le monde le dit et le répète. Alors, tout le monde le sait le dit et le répète comme un truisme et ce n’est pas vrai ? Alors, tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe et personne n’a eu l’idée de le signaler à l’intelligence commune ? Comment une telle déraison a-t-elle pu se glisser dans l’entendement des gens ?

Bon, vous le savez, j’ai très mauvais esprit et, j’aurais bien une petite idée. Je ne sais pas si je vous la dis.

Attendez, je réfléchis. Comment vous expliquer la chose comme je la comprends sans être taxé (éhontément) de dogmatisme éhonté ?

Bon, je vous prends un exemple.

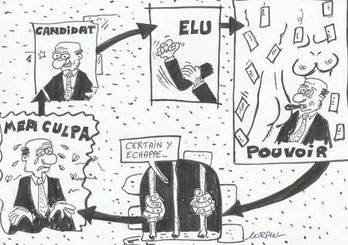

Nous avons un pays qui vit dans une situation de dictature… Celle que vous voulez… Tenez, une dictature financière, par exemple. Vous vous doutez bien que les bénéficiaires de cette situation ne sont pas eux même en première ligne de l’état. Ils ont installé un ou plusieurs personnages clinquants sous les ors de la République et restent tranquillement à l’abri derrière. C’est, du reste, une nécessité parce quand les populations sont excédées, en cas d’émeute, ce n’est pas à eux qu’on s’en prend mais à leurs fantoches, à leur marionnette. Quand l’orage passe, on installe d’autres valets et le tour est joué. Cependant, ce dispositif n’est que modérément satisfaisant. En effet, si les populations voient qu’elles n’ont pas de choix, il leur faut peu de temps pour dénoncer la situation. L’idéal est d’avoir une opposition, une opposition sage, bien policée, une opposition respectueuse de l’ordre établi, une opposition de sa gracieuse majesté. Même, s’il y a plusieurs partis d’opposition, c’est encore mieux. L’extrême liberté de choix n’en est que mieux avérée. Quand l’état est renversé (électoralement), c’est l’autre parti qui prend le relais sans heurt et sans discontinuité. Tout est pour le mieux. Rien n’est changé et les gens ont eu l’illusion d’avoir imposé leur choix démocratiquement. Donc, tout le monde est content et la situation prorogée. Bien sûr, si l’on peut, en plus s’offrir le luxe d’avoir quelques petits partis extrémistes, ceux-ci vont canaliser les mécontents les plus sévères et de ce fait les neutraliser. On utilisera à cet usage des adages comme « les extrêmes se rejoignent », ou bien, « En toutes choses, il faut garder de la modération », ou bien encore « sagesse est mère de sûreté ». Si par malchance, les partis extrémistes risquaient de prendre de l’ampleur, on rappellerait qu’il faut voter utile et les choses rentreraient dans l’ordre.

- Allons, Maître Jean, tu ne vas pas nous chanter le couplet de la grande conspiration, pas toi !

- Moi ? Je ne chante pas.

- Et puis, tu crois que les partis sont créés exprès simultanément pour jouer à ce jeu ?

- Je n’ai pas dit ça.

Revenons au point de départ. Nous sommes dans un pays où l’accession au pouvoir se fait selon un mode électif. Pour chaque poste, il y a plusieurs candidats. Bien sûr, les candidats peuvent ne se réclamer d’aucune attache mais, le plus souvent, pour se soutenir les uns les autres, ils se déclarent proches de tel ou tel tribun connu et ainsi, de fait, se constituent en partis. Pendant longtemps, avec le système de la candidature officielle, les candidats non officiels ont tenu des positions de refus drastique et de propositions novatrices voire révolutionnaires. Puis, les radicaux l’ont été de moins en moins. Les opportunistes sont arrivés qui ont stérilisé pas mal d’espérance. Les socialistes à leur tour sont arrivés et ont abandonné leur image novatrice. Les communistes eux même que depuis leur apparition on présentait comme des boute feu toujours prêts à brandir le drapeau de la révolte se sont auto stérilisés. Dans les deux derniers siècles d’histoire, on a pu constater que tous les partis nés à l’extrême gauche, après un passage de révolte flamboyante on subi un glissement inéluctable vers la droite.

Comment cela se produit-il ?

Je pense qu’il y a essentiellement deux raisons : Une raison d’ordre collectif et une raison d’ordre individuel.

Sur le plan collectif, comme on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre, au fil des années, les partis s’auto censurent et se mutilent de leur aspect révolté. C’est qu’il ne faut pas effrayer les foules et ne pas laisser les conservateurs prédire l’apocalypse. Pour des raisons strictement électoralistes, les partis révolutionnaires se vident de leur substance.

Sur le plan individuel, des aventuriers pénètrent les partis d’opposition progressiste pour les

utiliser comme tremplin à leur carrière personnelle. Là, nous observons une situation qui peut être décrite comme une inversion de situation. Ils ne sont pas désignés comme candidats à une

quelconque élection en tant qu’émanation de leur parti ; ils adhèrent à un parti afin que celui-ci leur serve d’infrastructure pour leur candidature personnelle. Vous pensez bien que ces

braves gens n’ont, en arrière pensée, aucune volonté réformatrice. Ils veulent être élus, c’est tout. Qu’ils le soient ou qu’ils ne le soient pas, ils vont occuper des postes clef dans le parti

et de ce fait dénaturer celui ci. Vouloir modifier qualitativement la société, c’est se condamner à, pendant un temps long, ne pas être suivi par la majorité. Donc, si l’on tient à être élu, il

ne faut pas vouloir modifier la société et, le faire bruyamment savoir. Les partis progressiste sont sclérosés de l’intérieur par des éléments pathogènes qui se sont infiltrés insidieusement et

ont proliféré comme une infestation sournoise.

Bien sûr, on ne proclame pas que le parti a retourné sa veste ; non ! Mais avec une fine démagogie on fait prendre aux gens les vessies pour des lanternes.

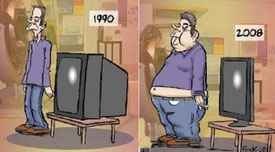

Il y a eu un homme politique, il y a quelques décennies qui pour un second tour présidentiel appelait à l’abstention en déclarant « c’est blanc bonnet et bonnet blanc ».

Et la démocratie, dans tout ça, qu’est-ce qu’elle devient ?

Cela me rappelle un dessin de la fin du dix huitième siècle. On voyait un cuisinier demander à des volailles : « A quelle sauce voulez-vous être mangés ? » les volailles répondaient : « Mais, nous ne voulons pas être mangés du tout !» Ce à quoi le cuisinier rétorquait : « vous sortez de la question ».

En d’autres termes, on peut en arriver à cette autre conclusion que ce type de démocratie ne peut exister que dans la mesure où il n’envisage pas de changer la forme en place de la démocratie. La démocratie décrite a pour mission de ne pas changer démocratiquement son propre fonctionnement.

Dans tous les sports et jeux, quand, au fil du temps, on s’aperçoit que la règle du jeu est mauvaise, on la modifie. Nous nous trouvons dans une situation où, constatant que le jeu n’est plus possible, au lieu de changer la règle, on se contente de changer d’arbitre.

Alors, le pluripartisme est-il un gage de démocratie ?

Pour verbaliser notre conclusion, je vais la résumer ainsi : Une oligarchie en place intelligente sait promouvoir un pluripartisme donnant une illusion de démocratie laquelle n’est en fait qu’un outil générateur d’immobilisme.

Pendant que nous y sommes, nous avons dit précédemment que nous prenions comme axiome que le pluripartisme, s’il n’était pas suffisant comme gage de la démocratie, en était néanmoins nécessaire.

Ah bon ? Vous y croyez, vous à ça ?

Je sais, c’est un peu plus tordu comme raisonnement et surtout plus difficile à concevoir dans la pratique (voire absurde vu qu’on ne sait pas comment cela serait possible).

Que pensez-vous d’une absence totale de partis ? Les représentants de la population ne se réclamant d’aucun clan seraient obligés de se définir eux même individuellement et ne pourraient plus se réfugier derrière une quelconque discipline de parti. Ne pouvant se fondre dans un flou national (voire international) ils seraient bien obligés de décrire leur programme et leurs intentions. Ils ne pourraient plus répondre de leurs actes et leurs décisions que devant leurs électeurs.

Je sais, c’est un peu irréaliste. Mais je ne suis pas persuadé que la démocratie en pâtirait vraiment.

Nous en arrivons alors à cette constatation bébête que s’il n’y a pas de parti, cela veut dire que tous les individus sont dans le même sac. C’est à dire que tous les représentants élus ou non font partie de ceux qui veulent représenter la population. Le parti de la population. Le parti unique, quoi !

J’en arrive à dire de drôles de choses, moi !

Tenez, avant d’en finir, je voudrais vous rappeler que le Général de Gaulle (Charles 1890 1970) disait quand il a promulgué la constitution de la cinquième république qu’il voulait ainsi en finir avec la politique politicienne et le règne des partis.

Bah, ce n’est pas une grande réussite, hein !

Alors, le pluripartisme gage de la démocratie ? Mais quand arrêterez-vous de croire tout ce qu’on vous raconte ?

Reste une question. Pourquoi nous serine-t-on tant que le pluripartisme est gage de la démocratie ?

Je ne sais pas, moi. Mais je répondrai à cette question par une autre question :

A QUI PROFITE LE CRIME ?

LES PARTIS

Petit tour d’horizon de l’existant.

Il y a un moment que je pense à cet article. En fait le précédent ne devait être qu’un paragraphe d’introduction à celui-ci. Et puis, vous me connaissez, je me suis laissé emporter par mon élan.

J’ai l’intention dans cette réflexion de décrire les différents partis politiques existants en France. Je vais donc balayer l’horizon de droite à gauche en tentant d’analyser les différentes factions en y mettant le moins possible de sensibilité personnelle.

I : Le front national.

Pour comprendre le Front National, il faut intégrer la notion de populisme et définir ce mot. A cette fin, j’utilise largement un article tiré de Wikipédia. Le populisme désigne un courant politique, critiquant les élites et prônant le recours au peuple (d’où son nom), s’incarnant dans une figure charismatique (à ce titre, Monsieur Jean Marie Le Pen est remarquable de qualité oratoire et de gouaille faussement populaire) et soutenu par un parti acquis à ce corpus idéologique. Il suppose l'existence d'une démocratie représentative qu’il critique. C'est pourquoi ses manifestations ont réapparu avec l'émergence des démocraties modernes, après avoir connu selon certains historiens une première existence sous la République romaine.

Avant les années 90, les termes « populisme » et « populiste » pouvaient désigner divers courants politiques se référant au peuple, parmi lesquels le parti de centre droit ÖVP autrichien ou le SHP turc au centre-gauche, qu'on a tendance depuis à ne plus vouloir qualifier ainsi, leur préférant le label de « populaire ». Le terme « populisme » a désormais un sens plus restreint, parfois péjoratif, et c'est cette dernière acception que nous utiliserons désormais.

Le populisme est un courant idéologique critiquant l'élite ou des petits groupes d'intérêt particulier de la société. Ces groupes trahiraient les intérêts de la plus grande partie de la population ; les populistes proposent donc de retirer l'appareil d'État des mains de cette élite égoïste, voire criminelle, pour le « mettre au service du peuple ». Monsieur Le Pen stigmatise régulièrement la coalition socialo communiste et plus récemment la collusion droite gauche. Afin de remédier à cette situation, le leader populiste propose des solutions simplistes, souvent appuyées sur des ostracismes ou des exclusions mais ignore complètement les réalités de la décision politique comme la complexité des situations décrites. Ces solutions sont présentées comme applicables tout de suite et émanent d'une opinion publique présentée comme monolithique.

Les populistes critiquent généralement les milieux d'argent ou une minorité quelconque (ethnique, politique, administrative etc.), censée avoir accaparé le pouvoir ; ils leur opposent une majorité postulée, qu'ils courtisent. S'ils accèdent au pouvoir, il peut leur arriver de supprimer les formes traditionnelles de la démocratie, au profit d'institutions autoritaires, présentées comme servant plus authentiquement "le peuple".

Le boulangisme (général Georges Boulanger 1837 1891), le péronisme (Argentine, Juan Domingo Perón,

1896 1974), le poujadisme (Pierre Poujade 1920 2003) sont des mouvements populistes.

Je vous invite à parcourir de courtes biographies de ces personnages. Il est à noter que Monsieur Le

Pen a été député poujadiste. N’oublions pas, de plus que les accessions au pouvoir de Hitler et Mussolini se sont appuyées sur des partis populistes. Enfin, les partis populistes nient leur

appartenance à l’extrême droite et aiment à se donner une image œcuménique. Selon Jean-Marie Le Pen, « l'extrême droite, le mot est équivoque dans la mesure où il comporte le mot extrême. Nos adversaires confondent volontairement, et dans

l'intention de tromper, une position géographique sur l'échiquier politique avec une position d'extrémisme politique.

Or notre philosophie, notre principe d'action et notre programme ne sont pas extrémistes et par conséquent nous occupons la place qui est libre.

Pour résumer : Un parti populiste est un parti qui derrière une phraséologie démagogique faussement populaire cherche à tromper la population pour accéder au pouvoir afin d’y appliquer une politique extrêmement réactionnaire remplaçant des acquis démocratiques par des procédés totalitaires en pratiquant l’exclusion et le sectarisme et en rejetant toute forme d’intelligence et de culture « quand j’entends prononcer le mot culture, je sors mon revolver ».

Vous voyez que quand je dis que le Front national est un parti populiste, je suis assez proche de la réalité. Il me reste juste quelques compléments à apporter.

Le Front national a repris le nom d’une tentative de confédération nationaliste qui en 1934 avait regroupé les mouvements ultra réactionnaires proches du fascisme italien et du nazisme allemand qui se donnait pour mission de lutter contre ce qui allait devenir le « front populaire ».

Le front national affiche un catholicisme militant.

Le front national est souverainiste (il refuse toute collaboration avec l’union européenne).

Les deux caractéristiques précédentes entraînent son sectarisme religieux et sa xénophobie.

Le Front national se nourrit des déceptions des électeurs. C’est parce que Monsieur Jospin avait trop blessé l’attente de la population qu’il a été battu par Monsieur Le Pen.

Le Front national, pour que la population s’assimile mieux à lui, a besoin d’afficher la discrimination dont il est l’objet. En effet, puisque le peuple est spolié, si le Front national l’est aussi, cela prouve bien que le Front national est le parti qui est le plus proche du peuple. Monsieur Le Pen par son charisme remarquable et son ton goguenard et bonhomme aime à rappeler la diabolisation et l’injustice électorale dont son parti est victime. A ce titre, il a du reste raison mais il oublie juste de dire que c’est un système de scrutin qui a, justement, pour mission d’éliminer l’ensemble des petits partis et pas seulement le sien.

Eu égard à certains propos xénophobes, racistes et négationnistes de Monsieur Le Pen, certains voudraient voir dissoudre le Front national. Ce serait, outre un déni de démocratie, une faute tactique et une absurdité. Le Front national se présentant comme le seul à proposer une solution alternative aux difficultés de vivre du peuple de France, cela lui permettrait de confirmer son hypothétique statut de seul véritable opposant au système en place. Cela lui permettrait de franchir la marche entre parti persécuté et parti martyr.

La lutte contre un parti populiste ne peut être qu’idéologique. Toute tentative de répression judiciaire ne peut que le renforcer. Ici ou là, le Front national a pu remporter des victoires dans des élections municipales. Les scandales financiers et les nervis de chocs ont fleuri et les gens ont vite compris que ce n’était pas le paradis.

En même temps, et nous en reparlerons plus tard, les autres partis n’ayant effectivement aucun programme théorique à proposer pour une amélioration sociologique quelconque, ceux-ci n’ont comme arme que de lancer des anathèmes ce qui est parfaitement inefficace voire grotesque.

Le Front national voulant se donner une image populaire de justice, de pureté et de bonheur possible se nourrit des désillusions et de l’amertume. Tant que l’organisation de la société continuera de croupir dans un marasme révoltant, tant que les partis qui se disent progressistes n’auront rien d’autre à proposer en avenir d’espérance, le Front national sous sa forme actuelle ou sous une autre aura de beaux jours devant lui.

II : Le Mouvement pour la France

Ce parti est souvent oublié mais il n’en recouvre pas moins une frange notable de la population. Il s’agit du parti dont le personnage principal est Monsieur Philippe De Villiers.

Ce parti est un parti d’extrême droite souverainiste (anti-européen). On pourrait penser qu’il est de fait très proche du Front national et des tentatives de rapprochement ont été tentées à plusieurs reprises. Il n’en est rien. L’essence du Mouvement pour la France est toute autre.

Pour le comprendre, il faut connaître un peu mieux son fondateur. Monsieur De Villiers (de son nom véritable : Philippe Le Jolis de Villiers de Saintignon) est un descendant de l’ancienne aristocratie nobiliaire de l’ancien régime. Sa famille est anoblie par une lettre patente de 1595. Il est d’autre part originaire et natif de Vendée (région connue pour ses activités antirépublicaines lors de la révolution). Monsieur de Villiers est l’instigateur du fameux spectacle son et lumière du Puy du Fou qui, plus ou moins, tente de réhabiliter la très réactionnaire chouannerie chère à son cœur. En fait, Monsieur De Villiers est, rigoureusement, ce qu’on peut appeler un réactionnaire en ce sens qu’il milite pour un retour à une situation du passé. Tout en affichant ostensiblement son attache à l’église catholique, et son soutien à l’enseignement privé, il aurait été brièvement proche de la Nouvelle Action royaliste, branche dissidente de la Restauration nationale. La Restauration nationale, (Centre de propagande royaliste et d'Action française, aujourd'hui RN) est une formation politique royaliste française fondée en 1955 par Pierre Juhel et Louis-Olivier de Roux, originellement issue de l'Action française et de la doctrine du nationalisme intégral de Charles Maurras.

On comprendra ainsi que le mouvement pour la France par sa volonté légitimiste, étant éminemment passéiste, ne peut pas avoir de réel intérêt commun avec le front national qui lui est populiste et démagogue.

Pour des raisons électoralistes, le Mouvement pour la France s’est allié tantôt avec l’UMP, tantôt avec l’UDF voire tantôt avec le FN.

En fait, le Mouvement pour la France de Monsieur Philippe de Villiers, s’il prône bien un changement de système social pour résoudre les difficultés des Français ne cherche pas à aller de l’avant mais verrait d’un bon œil le retour du système féodal.

Disons que c’est un parti réactionnaire traditionnel qui draine quelques nostalgiques de l’ancien régime et de pauvres gens qui croient que le riches ne sont pas des voleurs et que les seigneurs féodaux étaient toujours de braves gens bons pour leurs vassaux et leurs serfs.

III: L’UMP

Dans mon tour d’horizon, c’était, me semblait-il le parti le moins compliqué à concevoir et à comprendre. Et puis, en y réfléchissant, je continue de penser que c’est assez limpide mais tous comptes fait pas si simple que ça. Je m’étais dit : là, je vais pouvoir faire court… Bah je ne suis plus si sûr… On verra.

L’UMP est le parti central et constitutif de la cinquième république. Voyons-en un rapide historique.

1947 - 1953 : Rassemblement du peuple français (RPF) : parti politique fondé par Charles de Gaulle à la Libération pour mettre en œuvre son programme politique exposé dans le discours de Bayeux.

1956 - 1958 : Républicains sociaux.

En 1958 Le Général de Gaulle fonde l’UNR (union pour la nouvelle république).

En 1962, l'UNR se regroupe avec l'Union démocratique du travail (UDT) pour constituer l’UNR-UDT.

En 1967, ses candidats se présentent sous l'étiquette « Union démocratique pour la Ve République » (UD-Ve République). 200 sur 486 députés sont élus sous cette dénomination.

Il lui fallut l'appoint de 42 Républicains-Indépendants et de quelques non-inscrits pour être majoritaire.

En 1968, elle prend le nom d'UDR (Union pour la défense de la République) qui se modifie après les élections en Union des démocrates pour la République. Elle fait alors élire 293 députés sur 487, soit la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale à elle seule.

Le 5 décembre 1976, création du RPR par Jacques Chirac. Le Rassemblement pour la République (RPR)

était un parti politique français de droite, se revendiquant du gaullisme, à savoir d’une politique inspirée par Charles de Gaulle et la Résistance durant la Seconde Guerre

mondiale.

Il a été créé sous l’impulsion de Jacques Chirac, alors en conflit personnel (mais non idéologique) avec le président de la République issu des Républicains indépendants, Valéry Giscard d'Estaing. Il était considéré comme l'équivalent français du Parti conservateur britannique. Il a été remplacé par l'UMP lors des élections de 2002. L'Union pour un mouvement populaire (UMP) est un parti politique français de droite, nommé à sa création Union pour la majorité présidentielle, en vue de soutenir la candidature du président Jacques Chirac à sa propre succession en 2002. Il est membre du Parti populaire européen, ainsi que de l'Union démocratique internationale, association des partis de centre-droit à l'échelle mondiale. Regroupant le RPR et Démocratie libérale, l'UMP a été rejoint à sa création par deux tiers des députés de l'Union pour la démocratie française (UDF). Ce parti est donc un rassemblement de forces gaullistes, libérales et du centre-droit. Il tend donc à rassembler les tendances divergentes, libérales et traditionnelles de la droite française.

A travers son histoire et ses différentes appellations, l’UMP a donc toujours cherché à regrouper les différentes fluctuations de la droite traditionnelle et conservatrice. Après chaque dissidence et divisions, elle a toujours voulu réunir les forces éparses afin de reconstituer un parti suffisamment fort et cohérent pour générer une coalition gouvernementale stable.

Selon tout bon sens, on pourrait penser que l’UMP étant l’archétype du parti conservateur (au sens premier du terme c’est à dire qui ne veut en rien modifier la société), on pourrait en conclure que son immobilisme fondamental conduit à ne rien avoir à en dire. Paradoxalement, ce n’est pas vrai. Il ne faut pas confondre conservatisme social et immobilisme administratif. En effet, s’il est entendu que l’UMP (descendant et héritier des candidatures officielles) ne veut surtout rien changer de fondamental à la société mais, simultanément, il déploie des efforts importants pour que la situation soit maintenue. Il va de soi que, pour que le statu quo soit pérennisé, il faut dépenser une énergie importante. L’actuel président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, est exemplaire dans ce domaine. Persuadé que le système capitaliste est le meilleur moyen de gérer la société, il cherche par tous les moyens à l’humaniser, à le rendre populaire et à le détourner de ses penchants spécifiques. Cela lui demande une débauche d’énergie que, même si l’on est persuadé de son aspect illusoire, n’en est pas moins admirable.

L’UMP étant, comme je l’ai déjà dit la continuation de l’ancien système des candidatures officielles, est un parti de notables. Ses élus sont tous issus des niveaux moyens de la société : Médecins, avocats, patrons de moyennes entreprises et autres. Leur tâche est redoutable. Leur penchant naturel les conduirait à renforcer les dispositions améliorant les intérêts des entreprises (c’est à dire de leurs actionnaires ou propriétaires) mais en même temps, ils doivent gérer les choses en évitant de pousser les citoyens à des situations de crise les conduisant à des mouvements d’émeute. Ils doivent appliquer des consignes internationales ou des souhaits propres tendant à éliminer des travailleurs indépendants ou des patrons de petites entreprises mais en même temps promettre des aides et des réglementations préférentielles aux mêmes individus (Je vous renvoie à ce sujet au rôle économique de l’état traité dans l’article du 9 avril 2008 « l’état deuxième chant »). L’UMP ayant une volonté de gouvernement doit, à toute fin, garder un électorat majoritaire mais en même temps satisfaire aux exigences du système de mondialisation capitaliste libérale dont il est le zélateur.

Il s’ensuit que la terreur de l’UMP se traduit par la hantise d’une opposition qui offrirait un tout autre système socio-politique.

L’UMP est en permanence parcourue par des contradictions internes.

Etant l’émanation et l’outil de l’oligarchie financière dirigeante, elle se doit de garder un appui populaire large.

Etant fondamentalement républicaine, elle est conduite régulièrement à légiférer en utilisant un article de la constitution lui permettant de passer outre aux décisions du législatif de façon autoritaire (voire totalitaire). De plus, elle entretient et tente toujours de majorer la prééminence de l’exécutif sur le législatif. En revanche, lors d’élections nationales, les opposants de « gauche » à l’UMP, n’ayant rien de plus à proposer ne peuvent que lancer des excommunications et pratiquent régulièrement un chantage au Fascisme. Lors des dernières élections présidentielles, on entendait des gens dire « Si Sarko est élu, on va être obligés de quitter la France ». C’est absurde.

Tout en étant zélatrice du libéralisme économique mondial, elle agit dans un esprit de souverainisme économique. A ce titre, historiquement, Le Général de Gaulle, dans un esprit de nationalisme économique, a ouvert la voie en exigeant le retrait des troupes d’occupations américaines du territoire national ce qui impliquait en contre partie de faire sortir la France de l’OTAN (organisation du traité de l’Atlantique nord) alors sous la domination des Etats Unis et leur volonté d’hégémonie mondiale. Son but étant de régénérer une économie capitaliste strictement française il lui fallait s’opposer aux Etats unis d’Amérique. Pour y parvenir, et c’est là qu’est la contradiction, il a été conduit à agir vaillamment dans la création de l’union européenne : contre poids à l’industrie américaine. Il est amusant de constater que lors de la première guerre du golfe, François Mitterrand, socialiste, dans un souci de rapprochement avec les états unis et leurs satellites a engagé la France dans le conflit tandis que Monsieur Jacques Chirac (UMP), lors de la deuxième guerre du golfe a refusé cette même allégeance (préférant se garder de possibles débouchés économiques et des amitiés dans le monde arabe).

L’UMP n’affiche pas d’appartenance religieuse particulière (ce qui nuirait à son besoin chronique d’électorat). En revanche, l’autre grande force conservatrice française qu’est l’église catholique lui apporte tout son soutien.

Reste à définir qui est l’électorat de l’UMP. Tout naturellement, tous les gens qui, en eux même, sont

des conservateurs : Tous ceux que l’aventurisme effraie, tous ceux qui, pensant posséder un petit pécule, ont peur de s’en voir privés. Autrefois, les partis conservateurs du dix-neuvième

siècle agitaient comme un épouvantail le spectre des partageux.

En gros, on peut dire que l’UMP a repris le flambeau. Tous les gens timorés, peu ouverts sur les possibilités autres, par peur du chaos, par frilosité préfèrent demeurer dans un conservatisme bien pensant et doucereux. En fait cela revient à ce que je décrivais dans un précédent article sur la notion de grève. Dans l’UMP, l’esprit « jaune » triomphe au détriment de l’esprit « rouge ». Partant de l’adage qu’on sait ce qu’on perd mais qu’on ne sait pas ce qu’on va avoir, tous les gens qui préfèrent substituer, par ignorance, le respect des habitudes aux novations, se réfugient dans le conservatisme et le statu quo. Attention, je ne dis pas que les électeurs de l’UMP sont bêtes ! Dans l’UMP, comme dans nombre d’autres partis, il y a des gens fort instruits. Non, Je dis que dans l’UMP, il y a des électeurs et des adhérents qui tiennent cette position parce qu’ils y ont socialement et économiquement intérêt, d’autres parce qu’ils pensent y avoir intérêt, d’autre par tradition familiale qu’il est impensable de modifier et d’autres encore par frilosité et refuge devant la peur du changement et de l’aventurisme incontrôlée.

Ce sont les conservateurs.

LES PARTIS

Petit tour d’horizon de l’existant.

IV: Le MoDem.

S’il y a une chose difficile à définir, c’est bien celle là. Si vous aimez le baveux, le flou, l’incertain, le confus, l’ambigu et l’instable et fluctuant, vous allez être servis.

J’allais écrire pour clarifier, commençons par l’historique. Et bien non, justement, c’est là que c’est le pire. L’histoire et la genèse du MoDem est une longue suite d’alliances et de scissions, de volontés contredites par les faits et d’instabilité chronique. Lorsqu’ en 1958 le Général de Gaulle déclare en finir avec la République des partis, c’est justement contre cela qu’il entend s’élever.

Pour essayer de si retrouver, je vais rembobiner le film afin que vous puissiez un peu mieux comprendre.

Pourtant, comme je vous connais, je pense qu’il ne sera pas inutile que vous relisiez la chose plusieurs fois. Non, je ne dis pas que vous êtes bêtes ! Mais j’avoue, ce n’est pas simple. C’est même cela qui incite beaucoup de gens à dire : « J’aime pas la politique !».

Bon, allons ! Haut les cœurs !

Le MoDem dérive de L’UDF (Union pour la démocratie française).

L’UDF est générée par l’union de six composantes ayant elles même leur histoire propre. Je vous en donne la liste et nous parcourrons ensemble l’évolution de chacune d’elles.

- Le centre des démocrates sociaux.

- Le parti social démocrate (PSD).

- La fédération nationale des clubs « perspective et réalité ».

- Le parti républicain.

- Le parti radical (dit valoisien)

- Les adhérents directs de l’UDF non membres d’un de ces partis.

Maintenant, reprenons les un par un.

Le centre des démocrates sociaux (CDS).

Il trouve son origine (en 1976) dans le MRP né en 1944 (Mouvement républicain populaire) : parti démocrate chrétien fidèle à la doctrine sociale de l’église catholique. Ce parti voulait résister au Général de Gaulle et espérait dépasser le clivage : droite gauche. Tiens ! Bah ce n’est pas une nouveauté, ça alors ! Le MRP est lui même la continuation du parti démocrate populaire (PDP) né en 1924. C’est le premier rassemblement d’envergure sur le plan politique et non confessionnel de la démocratie chrétienne. Il représente la tendance avancée du catholicisme social français par ses prises de positions politique et sociale, tout en demeurant un parti incarnant l’idéologie du centrisme.

Un mot sur la démocratie chrétienne. Il n’est pas de moi. Je le prends dans Wikipédia. Il semble que l'expression « démocratie chrétienne » ait été employée pour la première fois le 21 novembre 1791, devant l'Assemblée législative, par Antoine-Adrien Lamourette, évêque constitutionnel de Lyon.

Ce n'est que plus tard, à partir de 1848, que la formule sera popularisée par Frédéric Ozanam et prendra son sens actuel, c'est-à-dire celui d'un gouvernement démocratique cherchant à mettre en oeuvre la doctrine de l'Église.

En effet, à cette époque, l'idée d'un gouvernement cherchant à mettre en oeuvre, dans un cadre démocratique, la doctrine de l'Église, n'est absolument pas évidente. L'Église catholique reste alors attachée à l'idée d'un pouvoir politique d'origine divine, et rejette donc toute forme de pouvoir politique démocratique. Accepter que des mouvements politiques cherchent, dans un cadre démocratique, à mettre en oeuvre la doctrine de l'Église reviendrait à accepter tacitement l'idée de démocratie, et donc à renoncer à cet idéal de légitimation religieuse du pouvoir politique. Jusqu'au début du XXe siècle, l'Église sera partagée entre, d'une part, réaffirmer la légitimation religieuse du pouvoir politique, et de l'autre, admettre que les catholiques puissent participer à la vie de la cité pour y faire prévaloir leurs idées.

Ce débat demeurera très vif tout au long du XIXe siècle, notamment en France, à partir de 1870 : beaucoup de religieux rejettent alors l'idée républicaine et font du rétablissement de la monarchie une question de principe. Je vous renvoie une nouvelle fois à cette notion de l’état qui est la gestion de la cité des hommes (Babylone) en attendant la cité de Dieu (Jérusalem céleste).

Bien ! Après les démocrates sociaux, nous allons passer aux sociaux démocrates. Bah si, regardez plus haut, vous n’aviez pas remarqué ? Vous voyez que vous n’êtes pas très attentifs, hein !

Bon, là, ce n’est pas très compliqué. Les sociaux démocrates, ce sont plusieurs groupes qui après s’être détachés des socialistes qu’ils trouvaient trop à gauche (surtout au moment de l’alliance de ceux-ci avec les communistes) ont glissé à droite et se sont rapprochés du centre.

Les clubs « perspective et réalité ». C’est un groupe un peu disparate qui rejoindra tardivement l’UDF.

Le parti républicain. Il tire son origine des républicains indépendants. Ces républicains indépendants (sous diverses appellations) sont un groupe d’homme nettement marqués à droite sous la troisième et la quatrième République. En 1945, Ils refusent de participer au « parti républicain de la liberté ». Ce dernier tentait de réhabiliter les anciens partis de droite complètement discrédités par leur collaboration à l’occupant et au régime de Vichy. On a brocardé, à l’époque, « cette droite se découvrant subitement un amour pour la république et la liberté » qui, au demeurant, aurait aimé récupérer en son sein, les anciens groupes d’extrême droite comme l’action française (ancêtre de l’actuel front national) ou moins extrémiste et sans doute moins anti-républicains les anciens « croix de feu ». On pourrait donc en conclure que ces républicains indépendants n’étaient pas si droitistes que ça. Erreur. Ce n’était qu’une question de prééminence. En effet, quelques années plus tard, ces mêmes « parti républicains de la liberté » étaient absorbés par les républicains indépendants. Ce parti fut celui de Monsieur Valéry Giscard d’Estaing. C’est même pour la candidature de celui–ci à la présidence de la République que fut fondée l’UDF.

Le parti radical (dit valoisien vu l’adresse de sa raison sociale place de Valois à Paris) pour ne pas le confondre avec le parti radical dit de gauche. Nous reparlerons dans le prochain article de cette singularité. Quoi qu’il en soit, puisque ce parti radical, n’est pas celui de gauche, c’est qu’il est celui de droite.

Pour finir, il reste, évidemment, les gens qui ont adhéré à l’UDF sans jamais avoir appartenu précédemment à l’une ou l’autre des mouvances décrites.

Qu’il soit bien entendu que dans cette description, je schématise à l’extrême au risque de devenir caricatural à seule fin d’économiser votre outil cérébral. Dans la réalité, c’est bien plus complexe que ça et j’ai utilisé des raccourcis farouches. De toutes façons, je vous incite vivement à relire et réviser parce que la semaine prochaine, de façon inopinée et par surprise, je vous dis que je ne vous préviens pas, mais, il y a interrogation !

Quoi qu’il en soit, au fil de ces scissions et de ces regroupements ressemblant à des turpitudes de grenouilles dans une mare glauque et trouble, on peut remarquer quelques constantes.

Le MoDem reste un ensemble de clubs de notables ayant besoin d’un parti (même virtuel) pour asseoir leur promotion politique individuelle. Mis à part les radicaux pour lesquels c’est nettement moins vrai, on y constate l’omniprésence de la main mise de l’église catholique. Le MoDem, dans son histoire a toujours cherché à diluer les conquêtes sociales dans un supranationalisme de circonstance. A ce titre, quatre exemples. Dans les années qui ont suivi la première guerre mondiale, il a tenté de perpétuer « l’union sacrée » de la période de guerre ce qui lui permettait de réintégrer la démocratie chrétienne dans le monde politique et en même temps de marginaliser toutes les forces socialistes. Pendant la seconde guerre mondiale il participe au gouvernement de Vichy et de ce fait n’hésite pas à se compromettre avec les forces nazies. Passée cette guerre, il se jette dans l’atlantisme et la vassalisation aux Etats unis. Pour finir, il cherche à éteindre les avancées sociales inhérentes à la France en les interdisant au nom de l’Union Européenne. A ce sujet, le patron historique de l’UDF, Monsieur Valéry Giscard d’Estaing tente de rédiger une pseudo constitution européenne qui ressemble plus à un règlement intérieur d’entreprise qu’à une constitution. Nous y reviendrons dans un article sur l’Europe à venir. C’est un parti qui prône le libéralisme économique. Or, une plus grande liberté légale pour les chefs d’entreprises, cela sous entend des garanties moindres pour les salariés.

La pierre angulaire du MoDem reste la volonté farouche à se faire passer pour un parti centriste.

Réfléchissons un peu sur cette notion de parti centriste. L’idée est d’avoir un grand parti sérieux qui, rejetant les extrémismes de tous bords gère la société comme une vaste entreprise. Tiens, comme c’est curieux, on retrouve cette notion qui aimerait remplacer une constitution par un règlement intérieur. Un parti centriste cherche à rassembler sous son étiquette, au nom du bon sens et de l’équilibre d’une voie moyenne, une majorité d’individus acquis à l’esprit « jaune » (déjà décrit) vers une soumission mesquine de collaboration de classes et un abandon des revendications sociales. C’est un parti qui, cherchant une hégémonie, niant la qualité d’une opposition idéologique, cherche à en éliminer l’existence physique. En définitive, on peut se demander si le MoDem (et ses appellations antérieures) ne cherche pas a instituer un système de parti unique (assis sur la morale de l’église catholique, ne l’oublions pas) en abolissant de fait les possibilités d’autres voies. Il est à noter que les transfuges de droite et de gauche confirment que dans le fond, les divergences théoriques sont bien minces.

Le MoDem, après avoir été vichyste, étant devenu atlantiste et pro américain, ne peut qu’être adversaire farouche de l’UMP, lequel étant, par le biais du Gaullisme du côté de la résistance et nationaliste. Ceci n’empêche pas du reste des alliances locales dans la course aux sièges électifs. Il est à noter que les fuites du MoDem vers l’UMP sont une réalité chronique.

De ce qui précède, on peut se demander si le MoDem qui, de façon opiniâtre, tient à siéger au centre n’est pas, en définitive, plus à droite que l’UMP. On remarquera au passage, que l’UMP, par la personne de l’actuel Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, joue à bouffer le jeu du MoDem en affichant, lui aussi et de façon plus efficace parce que déjà en place, l’image de l’œcuménisme.

Il reste à constater que le MoDem, vu son caractère « jaune » est drastiquement opposé à toute doctrine socialiste. Pendant longtemps, son intention permanente a été de tendre la main à « la gauche non socialiste ». On notera deux exemples de cette disposition d’esprit : en 1936 pour lutter contre le « cartel des gauches » (gouvernement issu du « front populaire »), époque à laquelle fleurissait l’expression « plutôt Hitler que le front populaire » et en 1981 lors de l’élection de François Mitterrand. C’est même cela qui a provoqué l’éclatement du parti radical. Ajoutons à cela que lors d’élections diverses, on a vu souvent le MoDem (ou ses formes antérieures) s’allier à l’extrême droite mais jamais à l’extrême gauche.

Pour résumer, on peut dire que le MoDem, ventre mou de la société politique française, est l’aboutissement d’une nébuleuse de partis de droite qui cherche à se donner une image de sagesse centriste afin de se faire élire par des voix de gauche un peu vacillantes.

Quand on est au milieu du conservatisme,

Peut-on prétendre être au milieu

Des aspirations populaires ?

LES PARTIS

Petit tour d’horizon de l’existant.

Les Radicaux.

Certains esprits pertinents seront surpris que je parle d’un parti auquel personne ne fait jamais allusion. Oui ! Pertinent ! Cependant ce parti existe, que voulez-vous que j’y fasse ! Mieux, il existe en double exemplaire. Si, si, si ! Il y en a deux. Un de gauche (qui s’appelle de gauche) et un de droite qui ne veut surtout pas qu’on le nomme ainsi. Comme ce dernier a honte de son ralliement à la droite, il préfère se faire désigner par l’adresse où est située son siège social (place de Valois à Paris d’où : Parti radical valoisien)… De l’art de ne pas assumer ses obédiences.

Essayons donc de décrire ce parti. D’abord, pour le comprendre un peu, il faut définir le mot radical. Radical : 1°) qui vient à la racine (feuille radicale) 2°) (Figuré) Ce qui a rapport au principe d’une chose, à son essence (Guérison, cure radicale : Guérison complète, qui a détruit le mal dans sa racine). 3°) (Familier) Qui est absolu, qui va jusqu’au bout de ses opinions (Refus radical. Réforme radicale). 4°) (politique) Qui préconise l’application intégrale de certains principes (Le parti radical, Républicain radical). Donc, dans radical il faut retenir l’aspect absolu sans dévier de sa ligne, sans compromissions. Nous constaterons pendant longtemps que ce qualificatif est en effet parfaitement adapté à l’esprit de ce parti politique.

Mais revenons au déluge. Le parti radical s’est appelé antérieurement « parti républicain radical et radical socialiste » et même à l’origine « parti républicain radical ». Il faut bien entendre ici la notion de républicanisme radical.

Le parti radical est le plus ancien parti de France. Les radicaux existent idéologiquement depuis le début du XIXe siècle, avec de grandes figures politiques, comme par exemple Ledru-Rollin et Louis Blanc. Le nom radical vient du fait que ce courant de pensée regroupait les républicains radicaux, qui cohabitaient au parlement avec les républicains modérés, les républicains ralliés et les trois courants monarchistes. C'est le premier grand parti politique à l'échelle nationale fondé en France. Jusque là, en effet, il n'existait que des groupes parlementaires de différentes tendances politiques et des comités électoraux locaux aux conceptions encore plus variées. L'idée de réunir au niveau national, dans un même parti des élus et des militants de même tendance, était un concept révolutionnaire. Vue sa conception idéologique l’opposant aux monarchistes et au républicains modérés, c’était à l’origine un parti d’extrême gauche.

Sa philosophie politique sera tout au long de son histoire fortement influencée par la franc-maçonnerie dont seront membres plusieurs des figures politiques radicales.

En 1843, sous la Monarchie de Juillet, il se regroupe autour d'Alexandre Ledru-Rollin et participe à l'avènement de la IIème République. Il soutiendra les grandes réformes de 1848 : instauration du suffrage universel, abolition de l'esclavage, liberté de la presse, droit de réunion.

A la même époque, les radicaux subissent une première déstabilisation idéologique. Les mouvements

socialistes commencent à fleurir et détrônent le parti radical de son statut d’extrême gauche. Ce qui est en fait plus pour une raison de principe théorique que pour une plus faible conviction

dans l’idéologie. Nous en reparlerons quand nous analyserons les mouvements socialistes. Plus tard, l’apparition des communistes puis des gauchistes les repousseront de plus en plus vers le

centre et le centre droit.

Pour l’heure, les radicaux s'opposent au régime de Napoléon III et trouvent un leader, en 1868, en la personne de Léon Gambetta qui, en 1870, proclame la République à Versailles après la défaite de l'Empire face à la Prusse. Les radicaux devront cependant composer avec les monarchistes et les républicains modérés, qui seront hissés à la tête de la France suite aux élections législatives. En effet, le radicalisme est ressenti comme un courant de pensée trop progressiste par les électeurs des zones rurales qui lui préfèrent une monarchie modérée garante à leurs yeux d'une plus grande stabilité politique. La IIIe République installée définitivement depuis 1884, les radicaux incarneront particulièrement l'anti-cléricalisme et l'opposition à l'expansion coloniale de la France. Le Radicalisme possède une vision spécifique de l’organisation sociale et humaine fondée sur la primauté de l’individu. Il prend sa source dans l’histoire même de la République à laquelle il est étroitement lié. La profession de foi du radicalisme est composée de cinq points : « Laïcité, Solidarité, Humanisme, Tolérance, Universalisme ». Cependant, les positions radicales de ce parti étant en discordance avec la crainte de heurter les électeurs (surtout ruraux) ceci les conduira à pratiquer une politique hésitante, en fonction des évènements sans suivre de vrais programmes organisés et, en définitive, avec les mêmes travers que les modérés qu’ils vilipendaient en les taxant d’opportunisme. Le qualificatif d'«opportuniste» fut lancé péjorativement par le journaliste Rochefort et par les radicaux. Les «républicains de gouvernement» (selon l'expression de Ferry), tirant les leçons des longues années d'opposition, voulurent rassurer l'opinion et les milieux d'affaires. Fortement imprégnés de positivisme, ils pensèrent accomplir les réformes nécessaires les unes après les autres. En fait, la pratique gouvernementale les conduisit à s'éloigner de ce qu'ils se proposaient d'accomplir à la fin du Second Empire. Les Radicaux, avec tout leur radicalisme eurent tendance à pratiquer de même. Pourtant, malgré cela, à partir de 1901, le parti radical insiste sur l'union à gauche, la nationalisation des grands monopoles (ce qui les place plus à gauche que les socialistes), la séparation de l'Église et de l'État et la création d'un impôt égalitaire basé sur le revenu.

Il prône une politique laïque et anticléricale, qui amènera les lois de séparation de l’Église et de l’État. Il vante la propriété privée : en effet, les radicaux voient dans l’accession des salariés à la propriété le remède aux problèmes de la société industrielle.

Durant l’entre deux guerres, les idées qu'il défend, constituent un ensemble dans lequel se reconnaît une grande partie des français. Tout d’abord, un attachement profond à la nation et au régime républicain, identifié au système parlementaire, ensuite une conception de la République qui intègre de manière indissociable la laïcité sans sectarisme, érigé en l’un des fondements de la République, dont l’instruction dispensée par l’école est le moteur du progrès social. Le tout est mâtiné d’une conception humaniste de la société et de la politique.

Mais ce qui fait la curiosité de cette période d’entre deux guerres, sur le plan national c’est la volte-face politique soudaine du Parti radical à la charnière des années trente. Il reste, et le revendique, un parti de gauche, ce qui l’amène tout naturellement à pratiquer la "discipline républicaine" des désistements réciproques au profit des socialistes. Mais, au gouvernement, il se comporte en parti du "juste milieu", capable de regrouper autour de lui la majorité des Français attachée à une République traditionnelle et modérée, loin des extrêmes, qu’ils soient réactionnaires ou révolutionnaires. Après avoir dirigé le gouvernement du Cartel des gauches (1924-1926), et participé à l’élaboration et à la mise en place du Front populaire en 1936, c’est lui qui l’enterre en 1938. Cette politique antinomique pousse le Parti radical, lorsqu’il est au pouvoir, à l’immobilisme par la contradiction permanente entre sa majorité et sa politique. Lorsqu’il tente de sortir de cet immobilisme, les gouvernements sont aussitôt renversés. L’issue de cette paralysie politique est l’émeute d’extrême droite et assimilés du 6 février 1934 : les radicaux sont chassés du pouvoir au profit de la droite.

En résumé, les membres du parti sont tentés par une politique de gauche mais le parti, au gouvernement, pratique très souvent une politique de droite !

Tout cela amènera Édouard Daladier à négocier les accords de Munich (laisser les mains libres à Hitler) et à les faire accepter par son parti. A la suite de la débâcle de juin 1940, la majorité des parlementaires du parti radical, comme la plupart des parlementaires, votent le 10 juillet 1940 les pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain, toutefois, une minorité s'y oppose et rédige une protestation contre la dictature qu'elle prévoit. Une grande partie des 80 parlementaires qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs sont des radicaux.

Sous l'occupation, de nombreux radicaux sont victimes du régime de Vichy qui cherche des responsables de la défaite parmi les anciens ministres de la IIIe République. Édouard Herriot est démis de son mandat de maire de Lyon. Édouard Daladier subit le procès de Riom. Jean Zay et Maurice Sarraut seront assassinés par la Milice. Plusieurs radicaux se lancent résolument dans la Résistance, tel Jean Moulin ou Pierre Mendès France, même si, en même temps, une frange du parti radical apporte son soutien à Philippe Pétain ou Pierre Laval. Après la seconde guerre mondiale, Le parti radical espérera un moment retrouver son statut d’avant 1939 mais il n’y parviendra jamais.

En 1969, Jean-Jacques Servan-Schreiber prend la tête du parti et donne un nouveau visage emblématique aux radicaux. Mais lors du congrès de Suresnes (15-17 octobre 1971), deux logiques s'affrontent : celle de Jean-Jacques Servan Schreiber, partisan d'une stratégie d'alliance d'un centrisme réformateur (431 voix), et celle de Maurice Faure, partisan d'une union à gauche (237 voix). En 1972, une partie suit donc son leader en adhérant au Mouvement réformateur (c’est à dire à ce qui, plus tard deviendra l’actuel MoDem), l'autre créant sous la direction de Robert Fabre le Mouvement des radicaux de gauche (MRG), signataire du programme commun.

Dès lors, les deux partis se réclament héritiers du Parti radical, le Parti radical dit « valoisien », majoritaire donc légalement successeur, et le Parti radical de gauche, qui prétend être l'héritier politique. Ces deux branches restent cependant liées en formant au Sénat le Rassemblement démocratique et social européen.

De ce long verbiage, il ressort que le parti radical, après avoir été longtemps le parti de l’extrême gauche et avoir été le fer de lance de tous les grands progrès sociaux de la troisième république, est devenu un parti de centre droit d’une part en raison de ses politiques de capitulation successives et d’autre part en raison des différentes formations qui peu à peu se sont décantées à sa gauche.

De nos jours, les deux partis radicaux n’ont plus une grande influence même s’ils sont encore le support de notabilité du moment (Madame Taubira pour les radicaux de gauche et Monsieur Borloo pour les Valoisiens). En fait, on peu se demander qui sert de support à l’autre. Pour l’un comme pour l’autre, se déclarer membre d’un parti tellement affaibli leur permet de se donner une image politique sans pour autant prendre de position bien nette.

De nos jour, le parti radical, même s’il à sous tendu les aspirations les plus généreuses du dix neuvième siècle n’est plus guère que le souvenir sentimental d’un passé glorieux.

LES PARTIS

Petit tour d’horizon de l’existant.

Les Verts.

Tenez, pour commencer, je vais vous raconter une petite anecdote. Depuis que j’ai commencé à écrire cette série d’articles sur les partis politiques existants, c’est à dire plus d’un mois, vous imaginez bien que j’y réfléchis et que j’essaie de formaliser mes idées un peu disparates. En fait, je passe le plus clair de mon temps de disponibilité à organiser ma vision des choses. Comme j’en étais rempli déjà un bon moment avant de commencer à écrire, cela représente plusieurs mois de réflexion. Tantôt l’un, tantôt l’autre. Essayer de synthétiser ce que je pense de chacun et comment je les comprends. Et bien, je me suis aperçu il y a à peine quelques jours (trois ou quatre) que j’avais complètement oublié les Verts. Je ne sais pas, la couleur, peut-être. Obscurément, je devais avoir l’impression qu’ils n’étaient pas mûrs, qu’il fallait attendre, qu’il n’y avait rien, là dedans, que l’on puisse récolter. Depuis, quand je repense à ce dérapage, je ris et je me dis que cela représente bien l’importance que j’accorde à ce parti. Je sais, en disant ceci, une nouvelle fois, je ne vais pas me faire que des amis. Mais que voulez vous que j’y fasse. C’est comme ça.

Bon, alors, les zélateurs des verts, ne lisez pas plus loin, je vais vous faire de la peine. Non, non ! Restez-en là ! Sinon, vous allez me retirer votre amitié. Or, ça, précisément, je n’y tiens pas.

Depuis, bien sûr, je me suis occupé à rattraper le retard et je me concentre sur le sujet intensément… Ce que j’ai trouvé n’est pas contradictoire avec ce qui précède.

Bien que la pensée écologique soit ancienne, et je vous renvoie en cela à « Contre les bûcherons de la forêt de Gastine » de Pierre de Ronsard (1524 1585). Je vous en laisse un petit extrait pour le plaisir.

Escoute, Bucheron (arreste un peu le bras)

Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas,

Ne vois-tu pas le sang lequel degoute à force

Des Nymphes qui vivoyent dessous la dure escorce ?

Sacrilege meurdrier, si on pend un voleur

Pour piller un butin de bien peu de valeur,

Combien de feux, de fers, de morts, et de destresses

Merites-tu, meschant, pour tuer des Déesses ?

La participation des écologistes à la vie politique française remonte aux années 1970, la date symbolique étant celle de 1974, avec la candidature de René Dumont à l'élection présidentielle.

A l’heure actuelle, les écologistes participent à toutes les élections.

Bon, essayons de nous y retrouver.

D’abord, il est bien entendu que les problèmes écologiques, la destruction massive de l’équilibre

climato-biologique terrestre par l’espèce humaine sont une évidence première.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l’équilibre chimique qui règne sur la planète terre n’est pas une chose stable. Pendant l’ère primaire, on sait que la composition de l’atmosphère (répartition de l’oxygène et de l’azote) était notoirement différente et incompatible avec la vie. L’apparition de l’animal humain n’est que très tardive. Pour tenter de vous donner une image, je vais faire une comparaison dont, pour simplifier les calculs, je vais arrondir les nombres à l’avantage de l’ « homme ». Si on admet que l’âge de la terre est voisin de quatre milliards d’années et que les préhomminiens apparaissent il y a environ quatre millions d’années, cela veut dire que la présence de l’individu humain ne représente qu’un millième de la durée de l’existence de la terre. Si vous voulez, si on rapporte cela à la vie d’un homme de quatre vingts ans, c’est juste un peu moins que le dernier mois de sa vie. On peut donc dire que la présence de l’homme sur la terre est un épiphénomène.

D’autre part, depuis l’apparition de l’homme, on sait que les conditions climatologiques on fluctué de façon remarquables. L’homme de Neandertal, qui vivait dans l’actuelle Allemagne moyenne, profitait d’un climat subtropical (les conditions climatiques d’Alger, quoi). En revanche, l’homme de Cro-Magnon, au sud du massif central subissait un climat sub-polaire et chassait le renne. Les quatre grandes glaciations de l’ère quaternaire (je rappelle que l’ère dite quaternaire n’est pas caractérisée par des modifications géologiques importantes mais simplement par l’apparition de l’homme) sont bien connues. Entre celles-ci, des périodes de réchauffement important sont repérables. A une échelle plus facilement mesurable, on parle même de la mini glaciation du dix-septième siècle. A cette époque, les glaciers de la vallée de Chamonix descendent jusqu’à l’Arve et pour se rendre à Chamonix, il faut franchir le glacier des Bossons. Des gravures de l’époque en attestent. Ces manifestations ont nécessairement joué sur le niveau des océans, la flore et la faune. Il faut donc relativiser les choses.

En revanche, il est clair que l’animal humain influe remarquablement sur son environnement en le détruisant. Il n’est pas le seul. Certaines plantes (la menthe, par exemple) puisent dans le sol des éléments nutritifs qui leur sont indispensables. Le sol épuisé elles se déplacent un peu plus loin grâce à des racines traçantes et la partie abandonnée est, pour elles, devenu stérile. Cependant, les destructions des humains sont sans commune mesure avec toute autre espèce vivante (végétale ou animale).

Avec la révolution industrielle et vers jusqu’au milieu du vingtième siècle, l’image de l’économie triomphante était donnée par des gravures ou des photographie d’usines aux multiples cheminées crachant une fumée lourde, noire et épaisse. Pour les hommes, les rivières, les lacs, voire les baies maritimes devenues biologiquement mortes par les effluents de déchets industriels ne se comptent pas. La mer d’Aral est en train de se vider parce qu’on prend trop d’eau dans le Sir Daria et l’Amou Daria pour irriguer des champs de coton cultivés dans un ex désert. Suite à la création du lac Nasser en Egypte, le delta du Nil est en train de disparaître et je vous passe d’autres bévues du même ordre.

Il est entendu que l’augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans l’air est notoire, que la couche d’ozone subit des modifications préoccupantes, que les manifestations de « El niño » se multiplient et que des territoires sont en train de disparaître sous la montée des océans. Si on ajoute à cela l’augmentation des radiations nucléaires dues aux essais militaires du dernier demi siècle, on peut se demander si les hommes ne sont pas en train de jouer les apprentis sorciers.

Il ne faut pas perdre de vue, au passage, que toutes ces exactions sont liées à une course au profit. Ça coûte tellement moins cher de balancer les déchets d’une mine de nickel dans un lagon que de les remettre où on les a pris !

Tiens, curieux ! Y aurait-il un problème de gros sous là dedans ?

Cela suffit-il à justifier la création d’un parti politique ?

Non.

A mon avis, c’est absurde.

Je vais vous expliquer pourquoi.

Qu’il faille veiller, pour éviter que des gens mal informés ne commettent des exactions écologiques, c’est une douce évidence. Que des personnes conscientes s’élèvent contre de tels abus, c’est non seulement une nécessité, mais un devoir civique. Que ces personnes se regroupent en associations et en groupes de pression pour influer sur les décisions des politiques, c’est constructif et intelligent. Aller voir, en délégation, le député du coin en lui remettant une pétition l’informant que, s’il ne fait pas prendre, d’urgence, une décision contre telle ou telle entreprise qui déverse impunément des effluents toxiques dans la rivière, non seulement, la prochaine fois, on ne votera pas pour lui, mais, de façon délibérée, pour son adversaire, c’est une œuvre de salubrité publique. Que ce qui est vrai, au niveau local, le soit aussi au niveau régional, national et voire international est une forme de cohérence avec la vision que l’on a de l’avenir de l’humanité. Il n’en reste pas moins que vouloir se substituer au politique et s’ériger soi même en autorité décidante est une aberration. Si l’on veut que la machine fonctionne, il importe que chaque pièce soit à sa place.

Tenez, en caricaturant à peine, c’est comme si, considérant que la justice présente de graves lacunes on inventait un parti de la justice. De même, pourquoi pas un parti de l’éducation, un parti des droits de l’homme et de fil en aiguille, un parti des notaires ou des arbitres de football.

Qu’un élu soit conscient des problèmes d’environnement voire adhérant à une association écologiste, c’est bien ! Mais, élire un individu sur le seul critère écologique, c’est inepte. Bah oui, quelle seront ses positions quand on parlera de justice, d’éducation, de droits de l’homme, d’acte notariés ou de football ?

Vouloir gérer la planète uniquement en fonction de problèmes environnementaux, cela revient à ignorer tous les autres, voire à les nier. Ce ne sera pas grave les génocides (comme au Ruanda) du moment que les arbres poussent bien.

Passons à quelques autres travers de ce parti politique. Les verts se veulent apolitiques. Pendant longtemps, leur slogan a été « ni droite, ni gauche ». Un parti politique apolitique, déjà, moi, ça me fait un drôle d’effet. Mais prenons seulement le sens des mots. Du grec ancien πόλις (polis) qui veut dire cité, peuple avec le suffixe « –ique » qui en fait un adjectif ayant le sens de concernant le peuple ou la cité. Donc, politique veut dire qui a rapport aux affaires publiques, au gouvernement d’un État, ou aux relations mutuelles des divers états. En conséquence, un parti politique, c’est un parti qui envisage de s’occuper des affaires publiques, de l’état et des relations entre états. Un parti apolitique, c’est un parti qui ne veut pas s’occuper de tout ça. Alors un parti politique apolitique, je ne sais pas, j’ai du mal à comprendre et même à imaginer. Mais, sûrement que je ne suis pas très futé.

De plus, cette position apolitique vole elle même en éclats. Cette ligne politique est abandonnée en 1994 à l'Assemblée générale de Lille, les Verts décident alors d'accepter de passer des alliances dès le premier tour pour les élections législatives et de ne passer ces alliances qu'avec la gauche. C'est la fin du "ni, ni" qui mettait à égalité la droite et la gauche. Contrairement à ce qui est fréquemment affirmé, les Verts n'ont pas décidé de leur ancrage à gauche au sens où ils s'inscriraient dans cette famille politique, mais au sens où ils considéraient leur idéologie comme incompatible avec celle de la droite. Ils revendiquent l'héritage du combat de la gauche démocratique pour la justice sociale et la liberté, et jugent celui ci incompatible avec le dogme économique libéral. Pourtant, Dominique Voynet, qui s'est beaucoup battue pour faire accepter la politique d'alliance à gauche, reviendra à la charge en déclarant pendant sa campagne présidentielle de 1995 qu'elle n'est "ni catho ni de gauche" mais écologiste.

En raison de sa mise en minorité et des conflits internes assez durs qui la suivent, Antoine Waechter quitte les Verts pour fonder le Mouvement des écologistes indépendants en 1994. Auparavant, des écologistes souverainistes avaient quitté les Verts en 1993 et fondé la Confédération des écologistes indépendants. Donc les fondateurs, si je comprends bien, souhaitaient un ni droite ni gauche à condition d’être plutôt à droite.

Ouais…

Reste une question : qui sont les verts ? D’ou viennent-ils ?

J’en vois trois grandes familles.

D’abord, une partie est la descendance et l’héritage du mouvement hippie des années soixante cinq à soixante quinze

auxquels sont venus se greffer les post soixante-huitards. Cette seconde composante apportait dans ses valises des personnalités qui s’étaient décrites, elles mêmes, comme d’extrême gauche mais

qui, somptueuse stature de matamore, n’avaient de « gauchien » que l’illusion de se persuader qu’ils étaient de grands révolutionnaires (alors que même en 1848, il auraient été déjà

largement dépassés) et d’extrême que leur rejet méprisant pour les luttes précédemment menées par les autres. Ils ont un désir vague de refaire le monde mais refusent l’action politique

réelle.

Ils vivent dans un refuge de religions autres et exotiques et même si le mouvement hippie à apporté

beaucoup dans la libération individuelle des mœurs et des comportements en rejetant aussi la société de consommation, leur impact n’a atteint qu’une petite frange de la population. Certains (pas

tous) qui ont eu le courage de pousser leur théorie jusqu’au bout sont allés jouer aux « Robinson Crusoe » ou aux villageois de l’age du fer dans des hameaux des Cévennes

abandonnés depuis longtemps. Leurs intentions n’étaient pas condamnables, mais il leur manquait les outils technologiques et les savoir faire indispensable pour transplanter leurs illusions

passéistes dans le vingtième siècle.

Ils avaient essentiellement contre eux le fait d’avoir une représentation de la nature et de la vie

rurale qui tenait surtout d’un romantisme citadin d’opérette. Il est à noter qu’après avoir cru vivre de quelques chèvres sur le Larzac ou sur le causse Méjean, la plupart a réintégré les grandes

villes et s’est fondue dans ce que l’on a appelé par la suite les « bobo » (bourgeois bohèmes). Leur origine sociale et leurs options à propos des partis politiques explique bien leur

position, dans le fond, parfaitement conservatrice. « Peace and love » était un credo merveilleux, mais, précisément, il relevait du credo et du merveilleux. C’est un vœu pieu idéaliste

mais pas une doctrine politique. Il est plus facile de semer des petites fleurs psychédéliques un peu partout que de se demander d’où viennent les difficultés.

Et si par hasard et par inadvertance on se la pose, cette question, il est bien entendu qu’il est hors de propos de remettre en cause les fondements de la société. Afficher un refus individuel, cela évite de s’insérer dans des organisations revendicatives et de remettre en cause globalement les mécanismes de l’injustice sociale et de ses spoliations.

Etant entendu que les grands progrès, ne peuvent pas être le fruit d’une organisation conservatrice, il est de bon ton,

afin de s’auto-valoriser, de se donner des allures d’intellectuel progressiste libéré de toutes traditions politiques et au dessus de deux siècles de réflexion.

Il est facile en occultant volontairement les problèmes socio-économiques de se donner des grands airs de précurseur combatif et militant et de se faire passer pour novateur noble et généreux mais avec ce discours limité, voire mutilé, qui trompe-t-on le plus ? Les populations, ou soi même ?

Constatant que, le plus souvent, les monstruosités environnementales sont liées à une course au profit maximum immédiat, imaginer que l’on résoudra les problèmes politico-socio-économiques de la planète en résolvant des incohérences écologiques et non pas le contraire relève pour moi d’une pantalonnade saugrenue.

Hélas, il est plus facile et moins dangereux d’arborer un costume pseudo naturel et de débiter des clichés sur la paix dans le monde que de s’attaquer aux responsables mêmes de ce que l’on stigmatise.

Même si les grands partis et les grands moments révolutionnaires n’ont pas apporté ce qu’on pouvait en espérer, les rejeter généralement sans, d’une part, essayer de comprendre par où ils ont pêché et, grâce à l’expérience y apporter des correctifs et, d’autre part, sans en tirer des enseignements positifs, n’est en définitive qu’une position obscurément réactionnaire.

De toute la diatribe qui précède, il en découle la deuxième grande famille composant ce parti des verts.

Le parti des verts étant, comme nous venons de le peindre, tout ce qu’on veut sauf un parti politique

révolutionnaire, et même un parti politique tout court, cela a permis à des nostalgiques de la démocratie chrétienne en manque de drapeau présentable de s’y jeter.

En effet, l’esprit « jaune » de collaboration de classe cherchant à se couvrir d’une image conquérante et généreuse a trouvé confortable et porteuse cette mouvance de non parti non politique et non dénonciatrice de la caste accapareuse.

L’écologie devient une mine de bonnes actions ou les âmes éthérées peuvent satisfaire leur besoin de répandre, à titre individuel, le bien autour d’elles. Après avoir tricoté des chaussettes pour les pauvres, on va sauver l’environnement. Le sommet de la valorisation narcissique sera atteint lorsque, une fois ou deux par an, on revêtira son joli petit ensemble faussement sportif et qu’on ira, avec un air de bonne conscience supérieure, et de bonhomie condescendante, encadrer les braves gens que l’on a circonvenus, en chantant des psaumes dans une procession émue, ramasser, dans les fossés de la commune, les papiers sales et les capsules de bouteilles. La cérémonie s’achèvera autour de l’autel d’un pic nique collectif au cours duquel on désignera les méchants hérétiques que faute de bûcher pour en faire un « auto da fe », on nommera haut et fort afin de les jeter en pâture à la vindicte populaire pour leur incivisme notoire.

Et c’est à peine si j’exagère.

Un peu quand même ?

Non, non ! Je vous assure et je dirais même que la réalité dépasse la fiction.

Et puis, bien sûr, il y a la troisième famille.

Je dirais que c’est, à mes yeux, la plus sympathique.

Ce sont tous ceux qui déçus par la droite comme par la gauche mais ne voulant pas abandonner leur droit de vote, espérant autre chose, acceptant le sacrifice qu’ils font pour le bien être futur et hypothétique de leurs enfants, par défaut, se réfugient dans cette option qui, faute de projets réels, donne au moins l’illusion d’agir dans l’immédiat et de peser sur une réalité désolante et sordide.

Quoi qu’il en soit, et toutes familles confondues, j’ai l’impression que le parti des verts, par crainte d’affronter les problèmes fondamentaux, préfèrent poser le problème à l’envers.

Juste un mot avant de passer à la suite. Voisins des Verts, il y a les alter-mondialistes dont je ne parlerai pas puisque eux, au moins, ont eu la sagesse de ne pas s’ériger en parti politique. Cependant, j’ai l’impression qu’ils ont une vision de la vie sur la planète qui est plus globale et plus responsable quand aux analyses qu’ils en tirent. Il est, au demeurant un peu tôt pour se faire une idée précise de cette ondoyance balbutiante. Nous en reparlerons dans quelques années.

Bah dites donc, je n’y avais pas pensé avant, à ce parti, mais quand je me suis mis à y penser, je crois que j’ai rattrapé mon retard.

En littérature, prendre la cause pour l’effet ou le contraire :

Cela s’appelle une métonymie.

C’est fort quand c’est fait exprès.

Par inadvertance…

Je ne sais pas.

LES PARTIS

Petit tour d’horizon de l’existant.

LE PARTI SOCIALISTE

(Première partie : l’opposition)

STOP !

Oui, je crie :

STOP !

Si je continuais ma description des partis existants comme cela sur ma lancée, j’aurais tord. Ce serait une erreur.

Je sais, le strict balayage, de droite à gauche, des partis politiques existants en France impliquerait que maintenant, nous parlions du parti socialiste. En revanche, en parler sans, à ce moment là de notre réflexion, insérer des mises au point nécessaires, serait une ânerie et vous seriez les premiers à m’en tenir griefs.

Vous voyez, je ne me suis pas laissé entraîner par mon élan comme vous vous y attendiez et vous ne pourrez pas ricaner dans votre coin en constatant que je ne suis même pas capable de respecter ma propre logique. Avouez que vous m’y attendiez à ce moment là. Hein ! Avouez que vous vous prépariez depuis un moment à me montrer du doigt en vous gaussant grassement de ma bévue.

Mais non, je ne me suis pas laissé précipiter par mon emportement et ma fougue.

Eh, je ne suis pas tombé de la dernière pluie non plus ! J’avais depuis longtemps prévu qu’à ce moment là, il fallait bien montrer la charnière idéologique. Je savais bien que sans cela, non seulement la suite mais aussi l’ensemble devenait incompréhensible.

La charnière, oui, la charnière… Je dirais même la dichotomie fondamentale… Si je ne l’explique pas, tout perd son sens.

Bon, alors, venons-y. Et pour cela, reprenons les choses au début.

D’abord, il nous faut revoir la notion d’opposition. Je sais, je vous en ai déjà parlé, mais comme il y a longtemps, vous avez oublié. Vous voyez comme vous êtes, aussi. Je suis sûr que vous ne prenez même pas de notes. Vous n’êtes pas sérieux, non plus !

Bon, bah, allez-y.

Si, si ! Je vous attends…

Ça y est, vous avez vu ?

Bien. Mais comme je ne suis pas très sûr que vous ayez tout compris, je vais vous ré expliquer autrement.

Vous êtes redoutable, des fois !

A partir du moment où il y a une organisation sociale, il y a nécessairement un système hiérarchique.

On notera que dans une meute de loups, un groupe de lions ou un troupeau d’éléphants, un dominant ou une dominante s’impose par l’expérience et la force.

Non moins nécessairement, cette domination est en permanence remise en cause par des prétendants. L’animal humain étant un animal social, on constate le même phénomène. Simplement, le susdit animal humain présentant des capacités mentales et, donc, organisationnelles plus complexes, le jeu du pouvoir hiérarchique est plus élaboré.

Dans des états monarchiques absolus ou des états totalitaires, l’opposition, se rebellant contre un pouvoir d’essence divine ou sous une autre forme, présentée de façon comparable, est interdite. Du coup, elle ne peut être que clandestine et secrète et, la plupart du temps, violente. On pourchasse les conspirateurs et, la contestation, assimilée au banditisme, est réprimée comme telle. Les révoltes, émeutes et jacqueries on toujours été noyées dans le sang.

En revanche, dans les états qui se veulent démocratiques, l’existence légale d’une opposition est tolérée. Cela ne veut pas dire qu’on ne luttera pas contre elle, mais disons… qu’on y met les formes. Ne perdons pas de vue qu’il ne peut s’agir que d’une lutte opiniâtre et farouche pour la conquête du pouvoir ou son maintient dans celui-ci.

L’existence naturelle de cette opposition étant établie, nous allons essayer de différencier les différentes natures qu’elle peut présenter.

J’en vois essentiellement trois.

La première, la plus simple, c’est celle du loup qui veut être le dominant de la meute en évinçant son

prédécesseur. Dans les mêmes conditions, c’est le chef de clan paléolithique qui impose sa force aux autres.

C’est le prétendant au trône qui renverse le roitelet par une conspiration de palais. Ce sont les maquignonnages au sein de certaine partis politiques pour en acquérir la direction à des fins personnelles ou intéressées en vue d’autres élections nationales. Ce sont les élections primaires au Etats Unis. Selon une expression consacrée dans une bande dessinée bien connue, c’est « je veux être Calife à la place du Calife ». Le résultat final ne changera strictement rien à la situation populaire. Il y a quelques décennies, un homme politique français disait du deuxième tour d’une élection présidentielle : « C’est bonnet blanc et blanc bonnet ». Bien que chaque prétendant entraîne derrière lui une horde de défenseurs, c’est une stricte opposition de personne.

Le deuxième modèle, s’il présente souvent les caractéristiques du premier : est agrémenté d’une variante.

Cette fois-ci, on va prétendre soutenir des options

différentes. En caricaturant à peine, l’un dira qu’il faut vendre des carottes pour acheter des crayons à bile et l’autre s’élèvera véhémentement contre cette position scandaleuse et révoltante

en clamant qu’il est clair qu’il vaut mieux vendre des chapeaux pour acheter du poisson. On voit tout de suite l’avantage que les citoyens en tireront. Pour ceux qui

n’auraient pas compris, comparons les positions de deux présidents de la république successifs dont l’opposition était bien connue.

François Mitterrand, pour affirmer une allégeance aux Etats Unis dont il espérait tirer avantage participe à la première guerre du golfe et par ailleurs, dans la même intention, son successeur déclare en Israël que les palestiniens sont des terroristes. Monsieur Jacques Chirac choisit l’option inverse. Il ne participe pas à le seconde guerre du golfe et déclare dans la partie musulmane de Jérusalem qu’ici, il n’a que des amis en menaçant le service d’ordre israélien qu’il trouve trop envahissant de reprendre son avion. Il se démarque donc de la soumission aux Etats unis, et espère ainsi se garder des sympathies et des marchés dans le monde arabe.